《建筑遗产》是由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司与同济大学联合主办的我国历史建成物及其环境研究、保护与再生学科领域的第一本大型综合性专业期刊。

导言:遗产这一概念原本只在家庭与私人领域使用,18—19世纪后扩展至民族国家的范围,以构建新的“想象共同体”。在遗产的私人属性和国家建构需求之外,存在着广泛且复杂的公共领域。19—20世纪,在西方现代主义思潮下建立的一套遗产价值评估和保护方法,强调以“物”为导向、以“现代学科知识”为准绳的历史、科学和美学价值,但很大程度上忽略了遗产(地)的公共价值——遗产(地)如何与更广泛的社会产生动态联系。本期《研...

查看详情 +

2025年第1期(总第37期)

2025年第1期(总第37期)导言:遗产这一概念原本只在家庭与私人领域使用,18—19世纪后扩展至民族国家的范围,以构建新的“想象共同体”。在遗产的私人属性和国家建构需求之外,存在着广泛且复杂的公共领域。19—20世纪,在西方现代主义思潮下建立的一套遗产价值评估和保护方法,强调以“物”为导向、以“现代学科知识”为准绳的历史、科学和美学价值,但很大程度上忽略了遗产(地)的公共价值——遗产(地)如何与更广泛的社会产生动态联系。本期《研...

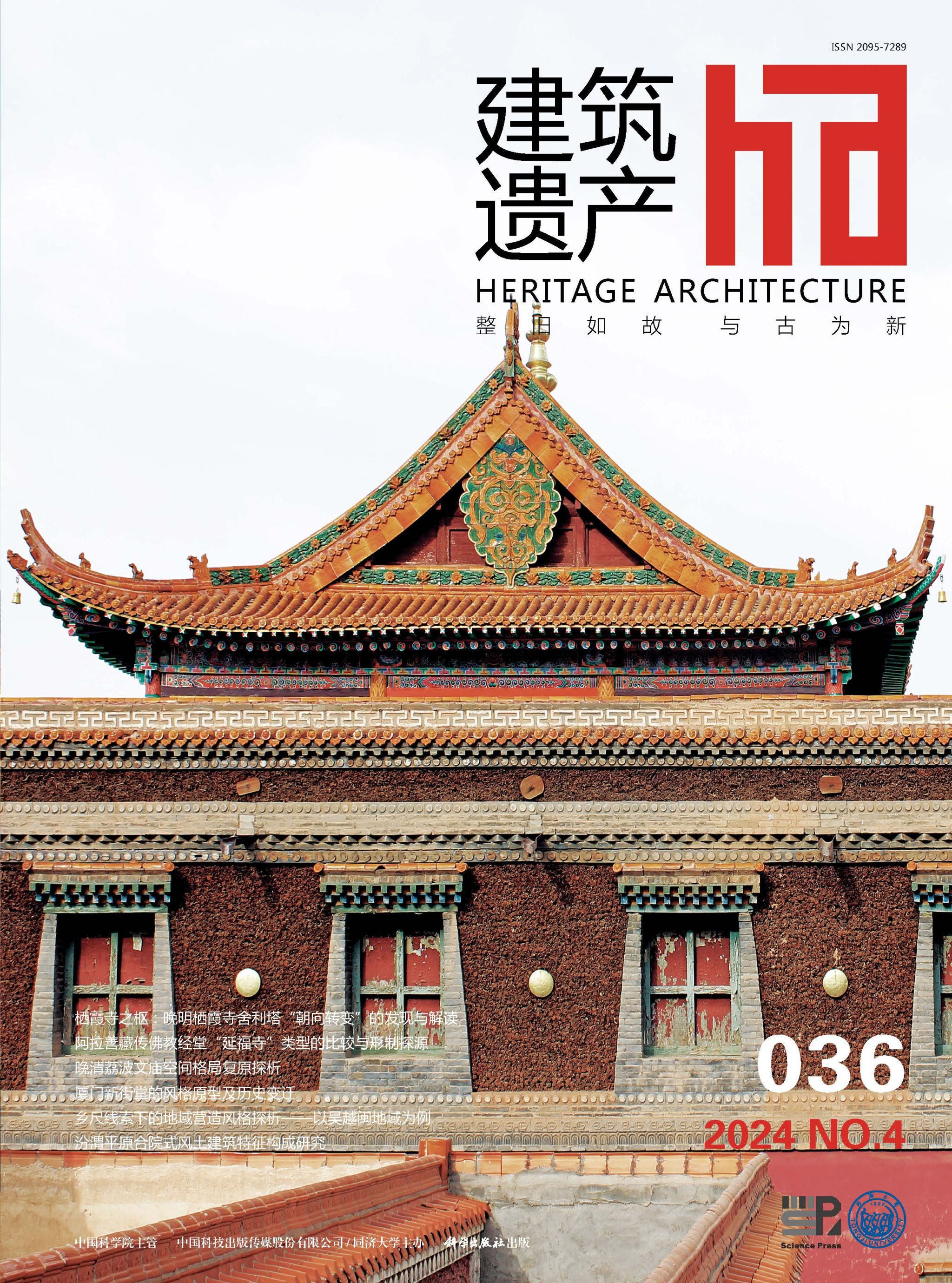

2024年第4期(总第36期)

2024年第4期(总第36期)编者的话本期《研究聚焦》关注宗教建筑遗产及其环境源流。其中,蒋嘉元的《栖霞寺之枢:晚明栖霞寺舍利塔“朝向转变”的发现与解读》关注南京栖霞寺舍利塔在晚明时代因为寺院整体布局的变迁而导致在使用上的主朝向发生变动;韩瑛、李昊、李文华和杨昌鸣合著的《阿拉善藏传佛教经堂“延福寺”类型的比较与形制探源》将今内蒙古阿拉善地区经堂建筑特有的汉藏混合形式命名为“延福寺”类型,并通过对同类型建筑的比较进一步阐明其...

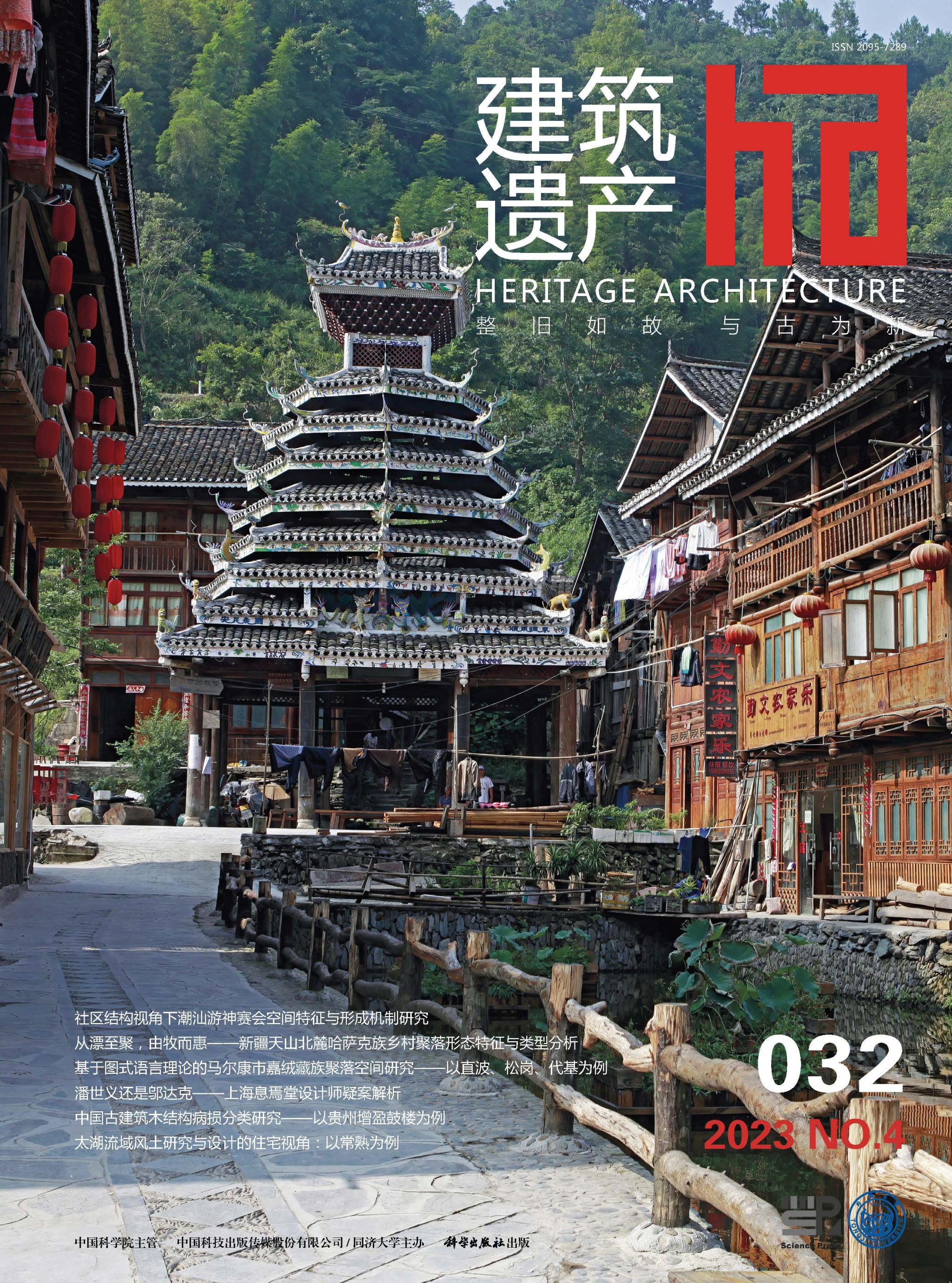

2023年第4期(总第32期)

2023年第4期(总第32期)编者的话本期《研究聚焦》以传统聚落结构为主题。传统聚落结构既包括其各物质空间要素之间的层级关系,也离不开其所承载的社会生活的结构。潘莹、白佳钰、施瑛的《社区结构视角下潮汕游神赛会空间特征与形成机制研究》考察了广东潮汕地区不同社区结构的聚落游神空间特征的差异和其背后共通的社区结构影响机制,认为其反映了组织者对本社区结构的空间化认知。张宝庆、张淄赫、艾热提·如则的《从漂至聚,由牧而惠——新疆天山北麓...

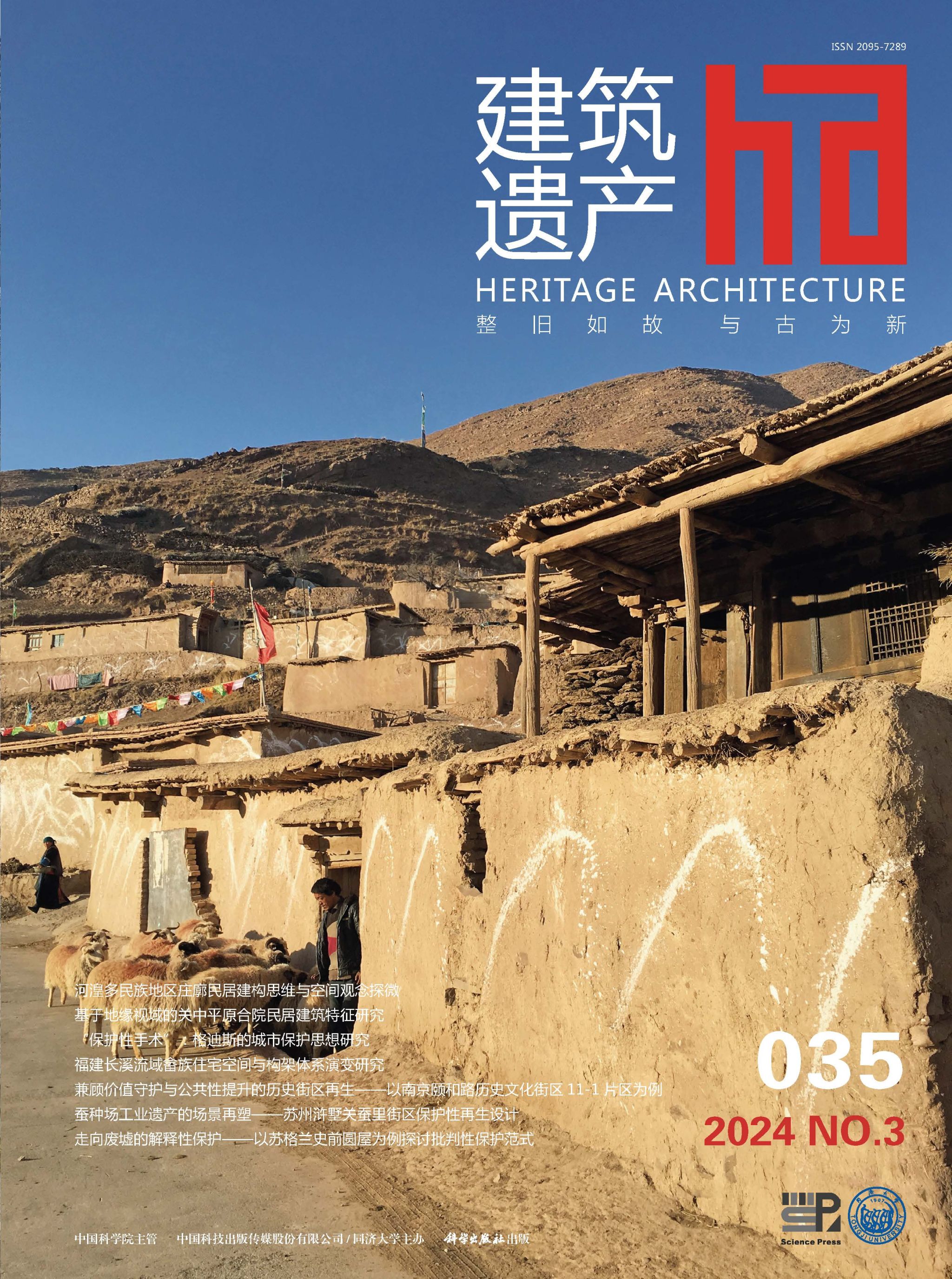

2024年第3期(总第35期)

2024年第3期(总第35期)编者的话本期《研究聚焦》回到对风土的关注,聚焦西北黄河中上游地区的中原官话区。这一区域地处黄土高原的边缘,在行政区划上跨越山陕甘青四省,连通中原腹地与西北边陲。丝绸之路南线青海道横穿青海河湟地区,历史上多民族在这里不断交锋融合,普遍以庄廓民居为主要住居形式;而以西安为中心的关中平原则是汉文化形成和发展的中心,地域文化核心影响范围西达陇东、东至晋西南,在发展中形成了不同于其他北方合院民居的窄院形...

2024年第2期(总第34期)

2024年第2期(总第34期)编者的话本期《研究聚焦》关注地理学视角下的建成遗产。汪芳等《从流域视角探讨文化遗产保护》强调人水关系在文化遗产源起逻辑中的重要性,并阐释流域视角下的文化遗产保护在文化遗产大保护格局构建中的意义;拓晓龙、李哲探讨北宋西北在与西夏连年征战中发展起来的堡寨体系的空间分布特征,并在与历代长城防御体系的对比中,阐释其大纵深面状分布且具扩张性的特点;王东、杨志强从线性文化遗产视角分析明代西南苗疆走廊防御体...

2023年第3期(总第31期)

2023年第3期(总第31期)编者的话本期研究聚焦城乡演进中的历史环境保护与传承。时代的发展带来了城乡空间与环境的变迁,何为传统,何谓故乡,如何在城乡演进的更替中留下时代印记,不让故乡变他乡,一直是摆在遗产保护工作中的重要问题。褚子婧、沈旸、俞海洋、申童以《历史与城市“事件”的记忆复刻——嘉兴老火车站再现的意义及途径》一文,讨论建筑与城市之间相辅相成的“共生”关系,以及嘉兴老火车站原位重建在城市历史发展中的重要意义,为当下...